看護師ライター北村由美

看護師として総合病院、地域病院、訪問看護ステーション等で約30年勤務。超低出生体重児から103歳の高齢者まで看護を経験。

自らが家族の介護を行う中「自分の知識、経験が困っている人の役に立てるのではないか」と考えるようになり、ライターを開始。「読者が共感できる記事」をモットーに医療・健康分野の記事、看護師向け記事を執筆している。

低気圧の接近に伴い頭痛が起こる場合は、低気圧頭痛かもしれません。メカニズムは完全にはわかっていませんが、脳の血管の拡張や自律神経の乱れなどで起こると考えられています。すぐに対処したいときは、耳のマッサージやツボ押し、カフェインを含む飲み物を摂取してみましょう。痛みを抑える効果がある市販の解熱鎮痛剤の活用もおすすめ。また、日頃から天気予報をチェックしながら、規則正しい生活を送るのも重要です。

低気圧頭痛とは、低気圧が主な原因と考えられる頭痛で、気象病とも呼ばれます。気象病とは、気圧・温度・湿度の変化により生じる体調不良の総称です。そもそも低気圧とは何なのか、痛みの原因やメカニズム、起こりやすい条件について見ていきましょう。

低気圧とは、周囲よりも気圧の低い場所を意味する言葉です。気圧とは、空気の重さで生じる圧力で、単位にはヘクトパスカル(hPa)が使われます。海面上での標準的な気圧は「1013hPa」です。

天気図では、「低」の文字や、等圧線が閉じた渦巻き状の領域で示されます。発生地域や立体構造によって「温帯低気圧」と「熱帯低気圧」などに分けられますが、一般的な低気圧は温帯低気圧です。低気圧付近では上昇気流が発生し、空気中の水蒸気が冷やされて水になると雲ができます。雲が発達すると、雨や雪が降る仕組みです。低気圧の動きを把握すれば、今後の天気を予測できます。

低気圧頭痛の主な原因やメカニズムは、完全には解明されていません。内耳との関係や血管の拡張、セロトニンの影響、自律神経の乱れなど諸説あります。ひとつずつ見ていきましょう。

内耳は耳の奥にある器官で、音の信号や平衡感覚に関わる信号を脳に伝える役割があります。気圧の変化を敏感に感じ取ると、交感神経が刺激され、頭痛やめまいといった不調を生じるとされています。

気圧が低下すると、私たちの体にかかる外部からの圧力も低下。圧力が下がった分、血管は拡張しようと働きます。脳の血管が過度に広がると、周囲の神経を圧迫したり、炎症を起こしたりして、頭痛を引き起こすのです。

気圧の変化は、体にとってストレスとなります。自律神経のバランスが整っていれば、気圧の変化に合わせて血管は収縮・拡張します。しかし、ストレスがあると自律神経のバランスが乱れ、脳の血管が拡張して頭痛があらわれやすくなるのです。

気温や気圧の変化が大きいときは、脳内物質であるセロトニンの分泌が不安定になります。セロトニンの分泌が低下すると脳の血管が拡張し、神経が圧迫されて痛みを引き起こすのです。

低気圧頭痛は、一年中起こる可能性があります。とくに、気象の変化が起こりやすいときに症状があらわれやすくなるようです。頭痛が起こりやすい気象条件は、以下のとおりです。

低気圧が関係する不調は、頭痛だけではありません。だるさやめまい、むくみといったさまざまな症状があらわれます。片頭痛または緊張型頭痛と関連しているため、それぞれの特徴を理解しておきましょう。

低気圧の影響による不調は、以下のとおりです。

低気圧頭痛は、片頭痛との関連が示唆されており、なかには緊張型頭痛があらわれる人もいます。自分の頭痛タイプを把握しておくと、より適切な対処法を見つけやすくなるでしょう。それぞれの頭痛について解説します。

片頭痛は、頭の片側または両側のこめかみ付近が、脈を打つように痛むのが特徴です。「ズキンズキンする痛み」と表現されることがあります。一定の頻度で起こり、人によっては寝込んでしまったり、仕事が手に付かなくなったりするケースも少なくありません。持続時間は、数時間程度のときもあれば、3日間続くときもあるようです。

片頭痛の患者さんを調査した結果では、約80%近くの方に何らかの誘因があったと報告されています。最も多かったのはストレス(75.9%)で、次いで女性ホルモン(65.1%)、天候(53.2%)、睡眠障害(49.8%)と続きます。ただし、すべての患者さんに当てはまるわけではありません。また、誘因はひとつではなく、複数あげられるケースもあります。片頭痛の誘因因子は、おもに以下のとおりです。

緊張型頭痛は、頭の両側にあらわれる圧迫感や締め付け感のある頭痛です。数十分から数日間の頭痛が繰り返し起こる場合と、連日起こる場合があります。身体的なストレスや精神的なストレスが引き金になるとされていますが、詳しい病態やメカニズムは明らかにされていません。姿勢異常による頭頸部の緊張の高まりや、交感神経の刺激による血管の収縮などが考えられています。

低気圧頭痛を和らげるには、適切な対処が大切です。すぐにできる方法としては、耳のマッサージやツボ押し、カフェインを含む飲み物の摂取があげられます。それぞれ解説しますので、今すぐ何とかしたいときに試してください。

低気圧頭痛に対しては、耳をマッサージしたり温めたりすると、内耳の血流がよくなり、痛みを和らげる効果が期待できます。不調があるときだけでなく、毎日続けると予防にも効果的です。以下の手順で行いましょう。

体にはさまざまなツボがあり、頭痛によいツボもあります。押すときは、気持ちよいと感じる程度の力で押し、息を吐きながら3~6秒かけるのがポイントです。回数は5回程度を目安にしましょう。

頭頂部にあるツボで、緊張型頭痛を和らげてくれます。頭の真上から垂直に押しましょう。眼精疲労の改善や、自律神経を整えるのにも効果的です。

耳の後ろの出っ張った部分にあるツボです。血流がよくなり、頭痛だけでなく肩こりやめまいも和らげてくれます。

耳の後ろのとがった骨と、後頭部のくぼみの中間にあるツボです。首や肩、頭部の血流をよくし、頭痛や眼精疲労などを和らげてくれます。

運動や活動は控え、安静に過ごしましょう。部屋を暗くして横になり、可能であればそのまま眠るのがおすすめです。

片頭痛には、カフェインを含む飲み物がよいとされています。1日1~2杯を目安に飲むとよいでしょう。脳の血管を収縮させる作用があり、痛みを和らげる効果が期待できます。ただし、一時的な対処法です。また、緊張型頭痛の方には逆効果になるため注意しましょう。

低気圧頭痛に使用できる市販薬は、解熱鎮痛剤と漢方薬です。解熱鎮痛剤には、アセトアミノフェンを配合するタイプと、NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)を配合するタイプに分類されます。

アセトアミノフェンは、脳の体温中枢に作用し、熱を下げる働きがあります。また、痛み物質と呼ばれるプロスタグランジンを作り出す酵素の働きを抑え、痛みや発熱を抑制します。ただし、炎症を抑える作用はありません。胃腸障害や腎障害は起こりにくいため、小児や高齢者にも使用されます。

イブプロフェンやロキソプロフェンといったNSAIDsは、プロスタグランジンの産生を抑え、痛みや発熱、炎症を抑えます。成分によっては、胃腸障害やアレルギー症状を引き起こすケースもあり、注意が必要です。

頭痛に効く代表的な漢方薬は、五苓散(ごれいさん)・呉茱萸湯(ごしゅゆとう)です。ドラッグストアで購入できる製品もありますが、服用上の注意が多いため、医師や薬剤師に相談のうえ購入するのがおすすめです。

体内の水分を調整する働きがあります。低気圧による頭痛やめまい、吐き気がある方によく使用される漢方薬です。

片頭痛に効果が期待でき、体を内側から温めて体の巡りをよくする漢方薬です。ズキンズキンと脈打つような痛みや、吐き気を伴う方に向いており緊張型頭痛にも用いられます。

低気圧頭痛に効く市販薬は、アセトアミノフェン、NSAIDs、漢方薬です。選び方と服用上の注意点を見ていきましょう。

アセトアミノフェンとNSAIDsは痛みが軽度~中等度の方に向いています。胃腸が弱い方や、眠くならない薬がよい方は、アセトアミノフェンを選ぶとよいでしょう。また、吐き気やめまいなどを伴う方は、漢方薬を選択肢に入れてみるのも一つの方法です。ただし、効果のあらわれ方には個人差があるため、自分に合った薬を見つけていくのが大事です。

解熱鎮痛剤は、痛みを感じた早いタイミングで服用するのが重要です。用法・用量を守り、ほかの薬との飲み合わせに十分注意しましょう。

解熱鎮痛剤は、痛みを感じたタイミングで早めに服用しましょう。痛みを我慢して服用が遅れると、効きが悪くなります。薬が効かないと感じ、過剰に服用してしまう恐れもあるため、注意しましょう。

痛みがおさまらないからといって、短時間で追加して服用するのは避けましょう。用法・用量を守るのが大事です。服用間隔も必ず確認してください。

市販薬の中には、一つの製品に、複数の成分が配合されている製品もあります。たとえば、風邪薬です。咳や痰、鼻水に効く成分のほかに、解熱鎮痛成分も配合されています。成分が重複する可能性があるため、風邪薬と同時に服用するのは避けてください。添付文書をよく確認し、不安があるときは薬剤師や登録販売者に相談しましょう。

関連コラム:頭痛薬は痛み始めが服用するタイミング!服用の注意点や生活習慣改善のポイントを知って対策しよう低気圧頭痛は、痛みが起きたときだけでなく、日頃からの予防が大切です。頭痛が起きたときに記録する、適切な睡眠をとる、生活リズムを整えるなどを心がけましょう。

低気圧頭痛が疑われるときは、記録しておくのがおすすめです。頭痛ダイアリーを活用して、天気や気圧の変化、痛みの程度、ほかの症状を詳しくメモしておきましょう。

記録を継続すると、どんなときに症状が出るのか予測できるようになります。前もって頭痛薬を準備したり、スケジュールを調整したりできるでしょう。医療機関を受診する際にダイアリーを持参すれば、治療にも役立ちます。インターネットでダウンロードできるタイプやスマートフォンのアプリなど、続けやすい方法を選んでみてください。頭痛ダイアリーには、以下の内容を記録しておくとよいでしょう。

自分にとって適切な睡眠時間を見極めましょう。寝不足だけでなく、寝過ぎも頭痛を引き起こす可能性があるためです。

厚生労働省の「健康づくりのための睡眠ガイド2023」では、成人の適正な睡眠時間の目安を「6時間以上」としています。ただし、適正な時間には個人差があり、日中の眠気や睡眠後の休養感に応じて睡眠時間を調整するのが重要です。休日の寝だめは体内時計の乱れにつながるため、できるだけ避けましょう。

起床・就寝・食事の時間が一定でない場合、自律神経が乱れやすくなります。低気圧頭痛を引き起こしやすくなるため、生活リズムを整えましょう。

毎日同じ時間に起床し、太陽の光を浴びると、体内時計がリセットされます。

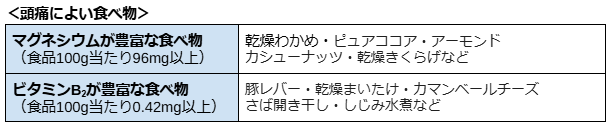

普段からさまざまな食品をバランスよくとるのが大事です。片頭痛の方は、血糖値が下がると頭痛が起こりやすいとされています。1日3回規則正しく食事をとりましょう。中でも、マグネシウムとビタミンB2は意識してとりたい栄養素です。また、片頭痛の方は、マグネシウムやビタミンB2が不足しているとの報告があります。不足しやすい栄養素を補うために、サプリメントを活用するのもよいでしょう。おすすめの食べ物は以下のとおりです。

自律神経のバランスを整えるために、適度な運動を行いましょう。ウォーキングやストレッチなど、手軽な運動からはじめてください。運動はストレス対策にも有効です。ただし、頭痛が起きているときは控えましょう。

毎日の天気予報を確認しましょう。天気の変化が事前にわかれば、早めに対策をとったり、薬を準備したりできます。「天気痛」のリスクを予測しているインターネット情報や、頭痛が起こりやすいタイミングを伝えるアプリの活用もよいでしょう。手軽にできるものからはじめてみてください。

関連コラム:【管理栄養士執筆】頭痛を和らげる食べ物・飲み物と避けたい食品とは?おすすめのコンビニ商品5選も紹介セルフケアで改善しないときは、医療機関の受診が推奨されます。受診の目安は、「痛みが長期間続いているとき」「いつもと違う痛みや症状があるとき」「薬物乱用頭痛の可能性があるとき」です。それぞれ見ていきましょう。

市販の解熱鎮痛剤を服用しても改善が見られないときは、受診を検討しましょう。医療機関の治療で改善するケースがあります。また、頭痛以外の病気が見つかる可能性もあるため、症状が続くときは要注意です。

いつもと違う痛みや症状があるときは、注意が必要です。大きな病気が隠れているかもしれません。とくに、意識がもうろうとしている、呂律が回らない、手足に力が入らないといった症状があるときは、救急車を呼んでください。

低気圧頭痛の自覚があり、市販の解熱鎮痛薬で対処している方もいるでしょう。しかし、日常的に服用している場合は、薬物乱用頭痛を起こしている可能性があります。以下に該当する方は、医療機関を受診し、医師に相談してください。

低気圧頭痛と関連性のある片頭痛は、20~40歳代女性に多い病気です。頭痛以外にも吐き気やめまいなどの症状があらわれ、日常生活や仕事にも支障を来たします。しかし、周囲に理解されにくいケースもあるようです。早退や欠勤による労働生産性の損失も問題視されています。

これまでは内服治療が中心でしたが、2021年からは片頭痛予防薬として注射治療薬が使えるようになりました。月に一度、皮下注射を行えば、頭痛の頻度を減らせる薬です。QOLの低下を防げるとして注目されています。

低気圧頭痛は、天気予報で気象の変化を確認したり、生活習慣を整えたりすれば、対策が可能です。また、市販の解熱鎮痛剤は、痛みを感じはじめたときに服用するのがポイント。

頭痛は、ストレスが引き金になるときもあります。しかし、現代社会はストレスをため込みやすい環境です。スポーツをする、音楽を聴く、旅行する、友人と話すなど、自分に合った方法でリフレッシュするように心がけ、ストレスとうまくつきあっていきましょう。

各ブランドの商品一覧をご確認いただけます。