看護師ライター北村由美

看護師として総合病院、地域病院、訪問看護ステーション等で約30年勤務。超低出生体重児から103歳の高齢者まで看護を経験。

自らが家族の介護を行う中「自分の知識、経験が困っている人の役に立てるのではないか」と考えるようになり、ライターを開始。「読者が共感できる記事」をモットーに医療・健康分野の記事、看護師向け記事を執筆している。

ホットフラッシュとは、更年期にみられる代表的な症状です。突然起きる症状に、悩んでいる人も少なくないでしょう。個人差は大きく、日常生活に支障をきたすほど重い人もいます。なかには病気が隠れている場合もあり注意が必要です。

通常は閉経後に落ち着いてきますが、更年期のつらさを軽減するためには、自分なりの対処方法を身につけることが大切です。症状や原因、痩せる人と太る人の違いや対処方法について解説していきます。

ホットフラッシュとは、更年期特有の不快な症状です。おもな原因は女性ホルモンの減少であり、現れ方には特徴や個人差があります。具体的にみていきましょう。

「ほてり」「のぼせ」「発汗」といった自律神経失調症※に似た症状です。突然始まり、顔から全身に広がるのが特徴です。おおむね2~4分程度で次第におさまりますが、1時間程度持続する場合もあります。

※自律神経失調症とは

自律神経のバランスが崩れ現われる症状です。自律神経である交感神経は体を活発に動かすときに働き、副交感神経は体を休めるときに働きます。ストレスやホルモンの影響で2つのバランスが崩れると、だるさ・不眠・めまい・のぼせ・イライラ感といった症状として現われるようになるのです。

突然体がカーッと熱くなったり、暑くもないのに上半身や顔が熱くなったりするときがあります。

頭や顔が熱くなりボーッとし、人により頭痛やめまい、吐き気が現れる場合も。手足は冷たいのに、顔や上半身が熱くなる「冷えのぼせ」がみられる人もいます。

突然、顔と頭に大量の汗をかいたり、涼しいのに汗が止まらなくなったりします。寝ているときに大汗をかき、眠れなくなる人も。

ホットフラッシュのおもな原因は、女性ホルモンの減少です。

女性ホルモンは脳の視床下部と下垂体からの指令を受け、卵巣から分泌される仕組みです。更年期になると卵巣の働きが低下するため、脳から指令を出しても卵巣からホルモンが分泌されなくなってしまいます。

脳の視床下部には、自律神経をコントロールする働きがあり、ホルモンバランスが乱れると、自律神経の調整がうまくいかなくなります。結果、血管の収縮と拡張のコントロールができなくなり、ホットフラッシュとして現われるようになるのです。微熱がみられる場合もあります。

ホットフラッシュの原因は、女性ホルモンの減少だけではありません。人間関係のストレスや疲労、不規則な生活も関係していると考えられます。

ホットフラッシュは更年期の生理不順が見られるころから現れます。閉経前後でピークとなり、閉経後におさまる傾向です。1~2年でおさまる人もいれば、10年前後続く人もおり、個人差が大きいのが特徴です。体が女性ホルモンの低下に慣れてくると落ち着いてきます。

ホットフラッシュでは体がほてったり、大量の汗をかいたりするため、「痩せるのだろうか」と疑問をお持ちの人もいるでしょう。女性ホルモンの変化により痩せる人、太る人がいます。

痩せてしまう人は以下の原因が考えられるでしょう。

更年期になると、自律神経の働きが乱れ、胃や腸の働きに影響を及ぼします。人間関係や仕事といったストレスがあると、自律神経のバランスは崩れ、胃酸が過剰に分泌されます。すると胃の痛みや胸焼けが起こり、食欲が低下し、痩せてしまうのです。また、自律神経は精神面にも影響を与えるため、不安や緊張が続くと食欲不振となり痩せてしまう原因になります。

女性ホルモンのエストロゲンには、粘膜をつくる働きもあります。女性ホルモンの減少により、胃の粘膜が弱くなると、食欲が低下しがちです。

更年期は基礎代謝量が落ちるため、一般的には太りやすい傾向です。次の原因が考えられます。

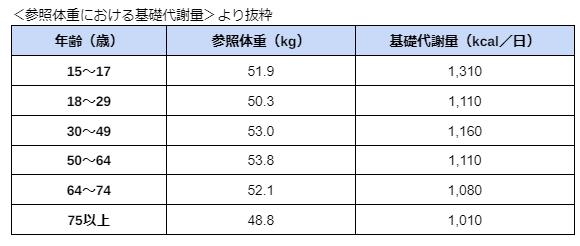

人は加齢により、筋肉量や基礎代謝量(人が生命維持活動をするために必要な最低限のエネルギー量)が減少します。若いときは基礎代謝量が高く、普通にしていてもカロリーは消費されていました。しかし、年齢を重ねると基礎代謝量は低下するため、若いときと同じ食生活をしていると、太りやすくなるのです。

「日本人の食事摂取基準(2020年版)」の基礎代謝量をみると、50代以降で基礎代謝量は低下していきます。

出典:厚生労働省 日本人の食事摂取基準(2020年版)

女性ホルモンのエストロゲンには、脂肪を燃焼する働きがあります。更年期で女性ホルモンが減少すると、脂肪は燃焼しにくくなるのです。

自律神経の乱れにより、イライラしたり、精神的に不安定になったりします。イライラして食べ過ぎたり、甘い物を欠かせなくなったりする人もいるでしょう。しかし代謝は低下しているため、脂肪は燃焼しにくく、さらに太りやすくなるのです。

症状がつらい、不快な状態をなんとかしたい場合は、婦人科の受診をおすすめします。以下が考えられるためです。

ホットフラッシュは治療により改善が見込めます。代表的な治療は「ホルモン補充療法(HRT)」です。減少したエストロゲンの補充(場合によってはプロゲステロンも投与)によって改善が期待できます。漢方薬も更年期症状の改善に効果的です。まずは婦人科を受診しましょう。

ホットフラッシュには、病気が隠れている可能性もあります。更年期は生活習慣病も起こりやすくなるため、のぼせ・ほてり以外の症状も気になる場合は、内科を受診し検査するのも大事です。すでに婦人科を受診している場合は、婦人科の医師に内科的な心配はないか、確認するのもよいでしょう。

可能性のある代表的な病気は以下のとおりです。

ホットフラッシュに加えて、動悸や息切れ、頭が重苦しいといった症状を伴う場合は高血圧の可能性があります。女性ホルモンのエストロゲンのサポートがなくなるため、血圧は高くなりやすいのです。

家庭で測定したとき、「上が135mmHg以上、下が85mmHg以上(診察時は上が140mmHg、下が90mmHg以上)」の値が頻繁にみられるときは、注意しましょう。

ホットフラッシュに、イライラや発汗、脈が速くなる、体重減少がある場合は甲状腺の病気の可能性があります。

ホットフラッシュはいつ起こるかわかりません。自分でできる対処方法を身につけておくとよいでしょう。すぐにできる対処方法と、日頃の生活で気をつけるとよいポイントについて解説します。

仕事や外出先で急に起こったときは、すぐに対処したいですね。次の方法をとってみましょう。

暑さ、冷えに対応できる服装で過ごしましょう。一番下には見られても大丈夫なシャツやカットソーを着用し、上にカーディガンやパーカー、ジャケットをはおります。体感に合わせ着脱しましょう。

頭や首の後ろ、脇の下を冷やすようにします。濡れたタオルやハンカチでくるんだ保冷剤を当ててみましょう。

ホットフラッシュが起きそうなとき、起きてしまったときは腹式呼吸をして、リラックスするようにしましょう。

【腹式呼吸のやり方】

1.いすに座りましょう。

2.背筋を伸ばし、鼻からゆっくり息を吸い込みながら、丹田(おへその下)に空気を貯めるイメージでおなかを膨らませます。

3.お腹をへこましながら、吸うときの倍くらいの時間をかけるつもりで口からゆっくり息をはきます。5~10回程度行ってみましょう。

ツボ押しは副交感神経を刺激し、自律神経を整えてくれます。ツボを押すときは、親指の腹で気持ちよい程度の力で押すようにしましょう。ホットフラッシュに効果が期待できるツボを2つ紹介します。

● 合谷(ごうこく)

手の甲にあります。人差し指と親指の骨が交差する部分のくぼみです。

● 三陰交(さんいんこう)

内くるぶしから指3~4本上の高さのところにあります。

日常生活の過ごし方も、ホットフラッシュを軽減するためには重要です。ポイントを解説します。

ホットフラッシュの起こる更年期では、エネルギーや脂質の代謝も変化し、栄養の過不足が起こりやすくなります。心身の健康を維持するためには「バランスのよい食事」が基本です。ご飯などの主食、肉や魚・卵を含んだ主菜、野菜や海藻といった副菜をバランス良く食べましょう。

運動は体力の維持増進のほか、自律神経を整える方法として効果的。ウォーキングやジョギング、ヨガやサイクリングがおすすめです。ストレッチや筋力トレーニングも合わせて行うとベストですが、まずは継続を心がけましょう。

更年期は、女性ホルモンの減少や自律神経の乱れによりさまざまな不調が現われます。市販薬を服用してみるのも方法の一つです。

市販薬には「アデノシン三リン酸二ナトリウム(ATP)」や、エネルギー代謝を促進する「ビタミンB群」を配合している薬剤があります。年齢や体の変調からくる身体各所の不快な症状(全身倦怠・しびれ・むくみ・めまい・食欲不振・心悸亢進)や、溜まった疲れに改善が期待できるでしょう。

自分の症状をよく観察し、不明な点は薬局・ドラッグストアの薬剤師または登録販売者に確認しましょう。

いつどこで起きるかわからないホットフラッシュ。更年期の症状には個人差があり、生活環境や性格によっても変わってきます。

「女性はみんな通る道だから」と我慢したり、悩みを抱えこんだりしないようにしてください。婦人科を受診する、信頼できる人に相談する、生活習慣を整えるといった積極的な対策が大切です。次のライフステージに向け、自分らしく活動的に過ごせるようにしましょう。

各ブランドの商品一覧をご確認いただけます。