監修医師成田 亜希子

2011年医師免許取得。初期臨床研修を経て総合診療医として幅広い分野の治療に携わる。

臨床医として勤務しながら、行政機関での勤務経験もあり地域の健康課題にアプローチした健康寿命延伸、感染症対策などの医療行政にも携わってきた。

国立保健医療科学院、結核研究所での研鑽も積む。

現在、医療法人ウェルパートナー主任医師。

昔はなかったといわれる花粉症。日本での花粉症の歴史は浅いものの、近年は毎年多くの人が辛い症状に悩んでいます。花粉症が増加した背景には、花粉量の増加や大気汚染、食生活の変化、寄生虫の減少といった説があり、いずれも生活や自然環境の変化が関係しているのです。今や2人に1人が発症する花粉症。身近な問題として理解を深めるために、歴史や花粉症患者の増加率、花粉症患者が増加した理由について詳しく探っていきます。

花粉症患者は年々増加を続けています。花粉症の時期になると、みなさんの周りでも「今年から花粉症になった」「鼻がむずむずし始めた。目がかゆい。」といった声を聴く機会も多くなっているでしょう。

花粉症は、今や国民病と呼べるほどに広がっています。そんな花粉症も昔はなかったとも言われていますが、実際のところはどうなのでしょうか?日本での花粉症の歴史や、近年の花粉症患者の推移を見ていきましょう。

花粉症は歴史の短い病気です。海外では1819年が初の診断例とされています。いっぽう日本では、1961年にブタクサ花粉症が、1963年にスギ花粉症が初めて報告されました。

つまり、日本での花粉症の歴史は60年ほどしかありません。年配の方が「昔は花粉症なんてなかった」というのは、歴史からすると正しいのです。

日本で初めて花粉症が報告されたブタクサは、日本原産の植物ではありません。戦後にアメリカによって持ち込まれた植物が、日本で初めての花粉症を発生させたのです。しかし、花粉症の広がりを外来種の責任とはできません。現在日本で最も多いのはスギ花粉による花粉症です。スギは1960年代に大量に植林された歴史があり、伐採されずに地球温暖化も相まって大量の花粉が飛散するようになったことも花粉症増加につながったとされています。

一方で、ヒノキやブタクサなどの花粉も古くから存在しており、単純に花粉の飛散量が増えたことだけを花粉症が増えた原因とはできません。花粉は昔から存在しているのに、なぜ今になって花粉症が急増しているのか?原因について多くの研究が進められています。ですが、決定的な原因は判明していない部分も多いとされています。

日本でどのくらいの花粉症患者が存在しているのか、正確な数字はわかっていません。しかし、東京都や鼻アレルギーの全国調査など各種調査結果によると、日本において花粉症患者が急増しているのは間違いないでしょう。

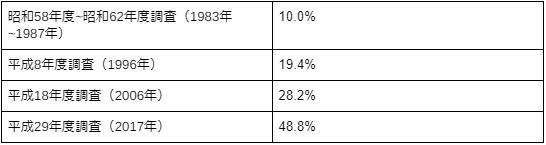

東京都の調査によるスギ花粉症推定有業率は、次のとおりです。

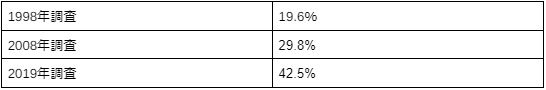

また、全国の耳鼻咽喉科医とその家族を対象とした鼻アレルギーの全国調査による花粉症有病率は、次のとおりです。

いずれの調査結果でも、10年間のうちに10%ほどの増加が見られます。今や、花粉症は2人に1人は発症するほどの国民病となってしまったのです。

参照:環境省「花粉症環境保健マニュアル 2022」

日本で花粉症が増加している背景・理由については、多くの研究が進められており、その中での仮説や結論も示されています。

現在のところ花粉症の増加の理由にはさまざまな説が唱えられています。ここでは、いくつかの仮説に触れてみましょう。

スギは昔から日本で生息していましたが、1960年代に大量に植林されたため花粉の飛散量が増えたことが花粉症増加の原因と考えられています。

戦後の日本では、戦火によって焼け落ちた土地で、スギの植林が積極的に行われました。そのため、戦前に比べてスギの量は増加し、地球温暖化も影響して飛散する花粉量も増加しました。花粉症の発症には花粉を吸い込んだ量が影響すると考えられているため、従来の量では人体に影響を与えなかったスギ花粉が、量の増加によって影響を与えるようになったとの説は一定の説得力を持つでしょう。

しかし、古くから身近に存在するスギ花粉が、量の変化だけを原因としてここまで急激に有病率が増えてたとは考えにくいとされています。花粉量の増加だけでなく、日本人の体質の変化や環境の変化といった、他の原因もあると考えるのが自然でしょう。

花粉症急増の原因には、大気汚染の影響も挙げられています。花粉が大気中の化学物質と付着した結果、アレルギー反応を引き起こしやすくなったとする説です。

花粉症を引き起こすのは、花粉に含まれるアレルゲン物質で、アレルゲン物質は、花粉が衝撃を受けて破裂する際に放出されます。

埼玉大学工学部・環境共生学科物質循環制御研究室の研究では、大気中の化学物質と接触した花粉は、きれいな花粉に比べて破裂しやすい性質を持つとされています。つまり、大気汚染によって汚れた花粉が破裂し、アレルゲンを放出するのが花粉症を急増させる原因と考えられるのです。

花粉症急増の原因には、日本人の体質変化もあると考えられています。

日本の食生活は、戦後の高度成長期を経て大きく変化しました。高たんぱく、高脂質の欧米型の食生活は、アレルギーを引き起こしやすいとされているのです。実際、高度成長期を経た日本では、花粉症だけでなくアトピー性皮膚炎など他のアレルギーも増加しています。

近年、日本で花粉症をはじめとしたアレルギー疾患が増加した背景には、寄生虫の減少が関係しているとの説があります。寄生虫は腸内で一種の細菌を増やし、アレルギー反応を抑える細胞の産生を促しているとの研究結果があります。日本人の寄生虫感染率は1949年代に63%でしたが、日本で初めてスギ花粉症の患者が発見された1963年には回虫感染率が5%を下回り、1990年代には0.02%と大幅に減少。人間にとって害になるとされていた寄生虫を退治したため、寄生虫により予防されていた花粉症などのアレルギーをわずらう結果になったと考えられているのです。

花粉症は、2人に1人が発症する病気で、誰にとっても身近な病気です。

前年までは症状のなかった人が、花粉症の季節になると急に花粉症を発症するケースも少なくありません。しかも、花粉症は一度発症したら完治が難しいのです。

花粉対策には、日々の心がけが欠かせません。マスクを着用する、うがいをするなど簡単にできる習慣から対策を始めましょう。

花粉症は子どもの発症率が低いとされていましたが、近年は低年齢化が進み、2~3歳でも発症するケースも。低年齢化の原因は不明とされていますが、スギ花粉の増加や大気汚染による影響、子どもの体質がアレルギーを生じやすくなっているためと考えられています。

「帰宅時には衣服についた花粉をよく払う」「寝具や洗濯物は室内干しする」「花粉用のマスクやゴーグルを着ける」といった対策をとり、できるだけ花粉が体内に入らないように工夫しましょう。幼いうちからしっかり予防し、発症していない場合でも予防策を考えておきましょう。

花粉症は20年程度の間に有病率が急増している病気です。過去には問題とならなかった花粉がつらいアレルギー症状を引き起こすようになった原因は、今回ご紹介したように諸説あります。

原因はどうであれ、今は2人に1人は花粉症を発症するとされる時代。花粉症の発症には花粉にさらされた期間や量が関係するとされていますが、発症までの期間や量には個人差があります。

子どもの発症者も増えているため、たとえ花粉症の症状がないとしても花粉が多く飛散する時期にはマスク着用、帰宅後のうがいなどの基本的な対策を行いましょう。

また、突然花粉症の症状が現れた場合は医師に相談して適切な治療を受けることも大切です。花粉症の治療には、症状を和らげるための薬物療法のほか、花粉症自体を治す減感作療法などさまざまな治療方法があります。

花粉症は重症化すると日中の眠気やだるさなどを引き起こして日常生活に支障を来すことがある病気です。正しい予防を行い、症状がある場合は適切な治療を受けましょう。

各ブランドの商品一覧をご確認いただけます。